《小安的新聞》:政治文宣建構的平行時空

卡夫卡文學奬得主閻連科的作品向來甚有超寫實的詭譎之風。這次「滾動傀儡另類劇場」為澳門文化中心「開箱作業」製作的《小安的新聞》(下稱《小安》),可謂對原著作出了頗合宜的在地剪裁,卻又不失閻連科的光怪陸離。

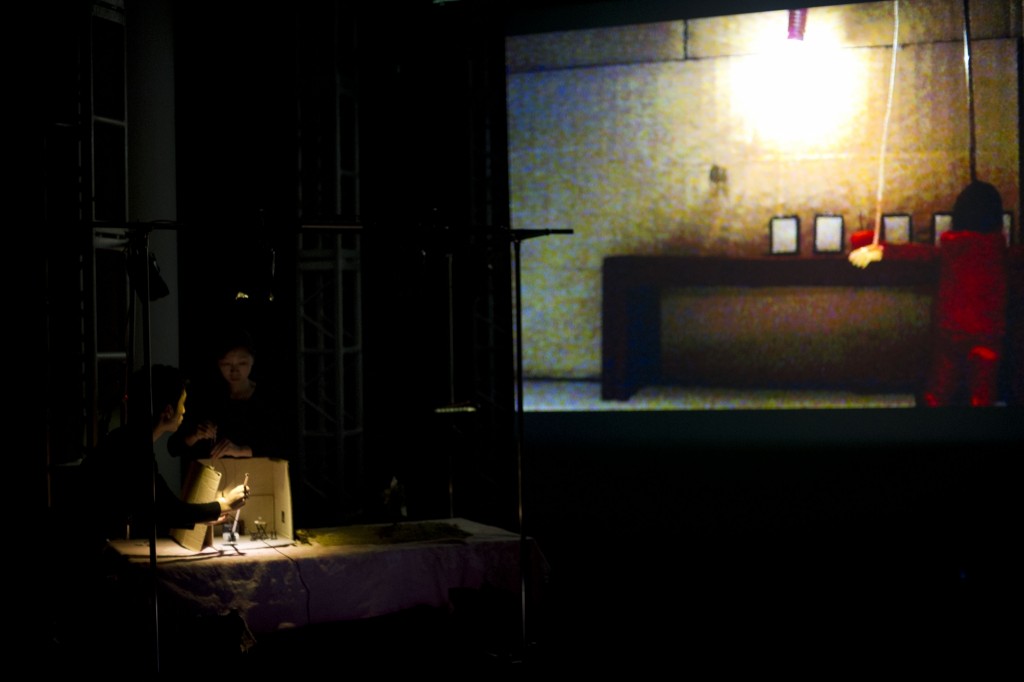

本次表演開宗明義,在各文宣上明言此戲為「多媒體偶物劇場」。觀眾等待表演開始時,工作人員煞有其事地向觀眾派發「愉快動物餅」,然後由導演林婷婷在台上介紹《小安》的故事概梗。《小安》是和電視有關的作品,而「愉快動物餅」則是她兒時看電視時的零食。她笑說孩子連動物也沒有看過,便要憑餅上的生字學英文的荒謬。她稱現代都市人,接觸動物的機會也愈來愈少,並慨歎以後也許連澳門人亦會變成稀有動物。突然一包袱從高處跌下,導演和工作人員互相推諉,燈滅,偶劇部份開始。

有些作品在簡介或宣傳時會盡量不提及故事內容或略去重要部份,以免「劇透」。因此,導演主動介紹故事內容便頗有深意。固然劇團自信即使在介紹故事大綱後,這種新穎的表演形式仍能為沒看過原著的觀眾帶來新鮮感,但其好處乃在於讓觀眾對故事更為熟悉,以便開拓他們對劇中偶物的想像。

原著小說中所關注的,自然不是澳門,而是中國「改革開放」下鋪天蓋地的媒體文宣對人民心靈以至慾望的影響。但表演刪去了原著中爺爺去世的部份,甫開始便投影小安家的靈位。相中不同的造型暗喻時代精神改變。而小安在早段便掃走了代表碗筷和椅子。屋子只剩下他一人,他希望當家作主,但我們在後來的發展發現小安的空盪盪的心靈,很快便被另一種力量填滿。

表演中不同的小細節均盡見巧思:一大一小的小安偶物以屁桃公仔代表,外型酷似嬰兒。小安家中的母雞也是一大一小的偶物造成,連同小狗,都是以「愉快動物餅」的造型製作。配合導演開場時的引言,它們都在在彰顯小安只是按他接收到的,被操縱的資訊擺弄。

最令人玩味的莫過於小安出發買電視途中,投影走進了澳門的實景:當中有大片地盤,也有早前海一居抗議現場。這就和以後小安從電視中看到的好人好事形成強烈反差。電視的世界中我們看到為雙胞胎改名的瑣碎新聞,也有以歪理支持取消活雞,全面採用冰鮮雞的訪問。新聞運作以戲謔的方式呈現,其中權力在媒體之作用,縱然表演中並未言明,但也可想而知。

媒體改變人的思想,因此上述兩個澳門就在小安渴望上電視和拿好人好事奬時便交匯。兩個世界,同時在小安身上作用。他希望上電視,從以上脈絡看來,無疑是從現實跳進媒體建構的時空。這本身當然有其荒謬之處:媒體所搭建的平行宇宙有政治力量介入[1],它本於現實卻又與之脫節。表演中從小安和奬盃一同飛行的動作,以及觀看時的肢體語言表現了電視媒體能控縱慾望。

迥異於改革開放的時空,網路已和電視等舊媒體的力量已不分軒輊,而前者甚至加入了自我實現的元素。社交媒體上人人都更容易成為主角,訊息流動也不再單向。這種貌似更為平等和民主的平台上,卻又未必能消融或解構主流論述。不論是《小安》中的電視新聞還是它並未處理的互聯網經濟,都體現了吉拉德(René Girard)所推崇的「摹仿的慾望」(Mimetic desire)──人類毫無自覺地複製他人行為和思考模式。他稱人類受他人慾望及偏好影響的過程為中介(mediation)。而看電視則正是小安的中介過程。

小安在劇中始終失語,對白刪至最少,隱喻他在社會中失去話語權或足以影響他人的語言能力,名副其實地成為任由他者語言擺布的傀儡。閻連科的小說中時有超寫實的異象。小安的母雞生下鵪鶉蛋大小的蛋,後來表演中小安的頭也變成了雞蛋。雞蛋有脆弱生命的暗示,也代表了原初的生命和開放的可能性,和屁桃嬰兒般的容貌不謀而合。另外,表演前有雞蛋變小,後有雞蛋為頭,也彷彿暗示在這種慾望結構下小安畸形成長,頭腦由於受媒體簡化和建構,甚至進而像他家中小狗或母雞般墮落成再現。

吉拉德曾稱在摹仿的慾望下,由於慾望一致,人與人之間便會競爭慾望對象,甚至渴望化成對方。由於這種化身並不可能,因此慾望也永無止境。小安羡慕電視中的人。他因為要競逐電視中的大奬,以走到樹上以身犯險,以自殘挑戰這種不可能──他從樹頂跳下,然後觀眾從台上投影看到現場由玻璃箱中的鐵罐所造成的城市上灑下紅雨,隱晦地暗示小安身亡。俄而箱中漸漸泛起紅色泡沫,掩蓋了高樓。小安的血誠然已被遮蓋(即如小說中小安之死未獲報導),但當我們凝視的畢竟是血色的泡沫而非清水洗擦後的街道,因此又彷如親臨異境,尤如《竇娥冤》中異象所作出的控訴。而象徵現代城市建設的這些高樓,和泡沫混而為一,此時媒體所建構的虛幻,早已交織在真實世界中,分不清何者才是附庸。小安從高處墮落,和起初包住小安偶物的包袱從高跌落首尾呼應。那時工作人員互相指責,也酷似吉拉德所說的替罪羊機制(scapegoat mechanism)般開始尋找暴力的「元兇」,試圖在緩解不滿的同時延續制度和宣傳機器的暴力以重啟迴路。

閻連科的小說背景在改革開放下的中國,而本次演出則混合了原背景和現代澳門。相較劇團較早前演出的《方方》等,閻連科的時代更近,而劇團也很巧妙地以問題意識穿透兩個時空。觀眾彷如時而身處澳門,時身處閻連科的空間,卻未見突兀。這個多媒體偶物劇場,絕不只是賣弄形式。它在兩者以外建立了第三個世界,並把兩者犬牙交錯地呈現在觀眾眼前。

[1] 這裡固然狹義地指涉體制化的政治(劇中改革開放後母雞生蛋太小不能報,因為沒有批判對象),但也廣義泛指社會對個體的影響(「政治」的希臘字根politikos,和城市群體生活相關)。