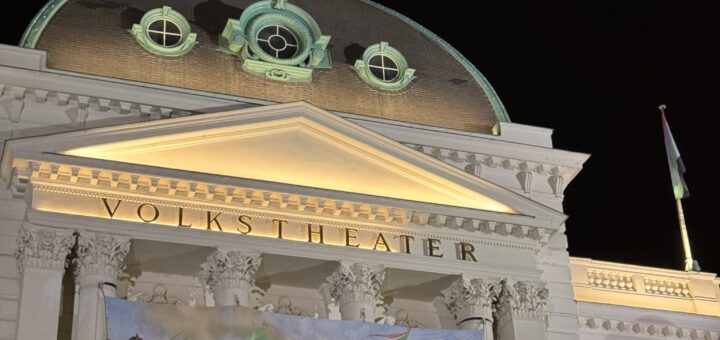

維也納城裡城外的藝術節:在資本主義的語境裡討論一切

在維也納看戲除了了解「最優質的歐陸劇場作品在討論什麼」,觀察藝術節如何組織、設置主題和話題進入日常生活也非常有趣,在這裡我能看到的不亞於專程前往亞維尼翁或愛丁堡所感受到的「全城藝術」,事實上節日化(Festivalization)已經成為城市行銷的日常。即便官方為多數提供慷慨資助,但除開劇院演出,露天節日活動不免佔用市民的公共空間;另一方面,塑造話語和參與批判後現代的權利仍侷限在菁英階層之中:那些不熟悉當地語言更不識講英語的移民、勞工階層,始終被排斥在這些議題之外。