身體的無可取代

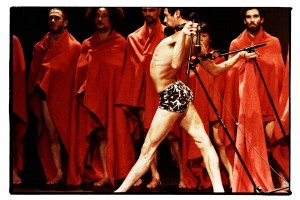

一個空蕩蕩的舞台,觀眾慢慢坐好。燈暗,安靜,但沒有演員。然後有人從觀眾席裡站起,慢慢走出去,我身旁的型男也起來了,原來他也是舞者,一個一個舞者,如我們一樣的普通人,逐一走到台上,把身上所有衣服脫去,只剩最後的遮蔽,然後舞者披上紅色大毛巾,站在台上,等待著。

這條大毛巾就是那最後的一點遮蔽,在演出中它不時脫去又披上,對這副身體遮遮掩掩的,但很快人們還是會隱約察覺出這些佝僂裸露的身體,那過度的彎曲,無意識的抽搐、斷裂與重覆,誇張的伸展,粗野的把玩和模仿等,在沒有衣服保護下的裸露只是讓人不忍直視,整個演出的衝撞性,就來自這些平時可能我們在街上見到也會把視線移開的身體動作。

出色的舞者們不只是模仿/再現肢障人士的身體或某些動作,而是把那種動作納為動作設計的一部份,甚至自己身體的一部份,舞者們技藝高超,動作彈性非常大,他們彷彿把這些由於失去控制能力而扭曲、變形、佝僂的身體與自己身體重新縫合起來,使人幾乎察覺不到當中分界,舞者把一些無意識的小動作捕捉得尤其自然,那些極不舒服的扭動,他們做來卻猶如是自己本來動作,使人猜想在準備這個作品時,舞者們到底與障礙者相處了多長時間,才能獲得這種細緻的詮釋。

除了有身體殘缺部份的呈現,作品亦不乏讓人輕鬆的部份,有一場無拘束的狂歡派對,配合著令人振奮的節拍,這些放開大毛巾的身體也在肆意炫耀一番,甚至爬到觀眾席上作出引人注意的動作,令人發笑,無論任何身體,都有盡情展現的自由。最後當觀眾都已被這些怪異的身體景觀所折服時,演員卻問「有沒有人願意與我共舞」,本來嘻笑的觀眾席很快便逐漸安靜下來,只剩下穿著內褲的演員扭頭看著大家,這一刻,我們像突然醒來,返回劇場以外的真實生活。

聲音/音樂在這個作品裡幾乎可視作一獨立而精彩的元素,不同場景中的聲音/音樂的出現都隱藏了許多喻意,聲音的表現也是極為豐富的。當一開始演員脫下自己的衣服要進入狀態,便開始了那猶像空房間裡動物般的叫聲,給人許多想像,直到最後無法控制行動的男人不斷摔咪跌咪所製造出來的下下重擊,異常凌厲,與開首互為呼應,像宇宙間最空洞無助的哀號,而這幾支mic-stand 不久前曾是各成員自我表現、發出個人聲音的工具,在最後,卻被粉碎般一再重跌。

當舞者一如開場時重新披上紅色毛巾散站台上,凝視觀眾,此時最後播出的一曲,竟是由傳奇美國爵士樂手Jimmy Scott 唱的《Nothing Compares to you》,編舞者的心思實在讓人折服。歌者Jimmy Scott 本身也是一名殘障者,他患了先天卡門氏症候群(Kallmann’s Syndrome),身體無法長高,聲音也是女生的,一生困苦,直到晚年才重新被人發現而成名,而這個版本與原唱大為不同,是無可複製的經典。在Jimmy Scott那緩慢、像包含著千言萬語的聲音中,舞者慢慢回到台深處,穿回自己的衣服,拿好手袋,摺好毛巾,走回台下觀眾席原來的位置上,回歸自己一名局外人的身份,舞台重新又空蕩蕩地,孤獨起來。一切仍是原來的樣子。

每個人的身體都是獨一無二、無可取代的,即使患病,即使缺陷,不再「正常」。比利時編舞家Alan Platel 在這個作品裡彷彿正就是要為這些身體平反,追問何謂「正常」,誰來為「正常」下定義,把被視為「不正常」、「畸形」的身體放到舞台,卻讓人看到他的獨特意義,Alan Platel 讓人們看到月球的背面,其實也有著無限可能。

黑黑:第二十六屆澳門藝術節-當代劇評工作坊學員